沟通有姿态,用心促成长

——北校区“育贤”家长学堂第23期

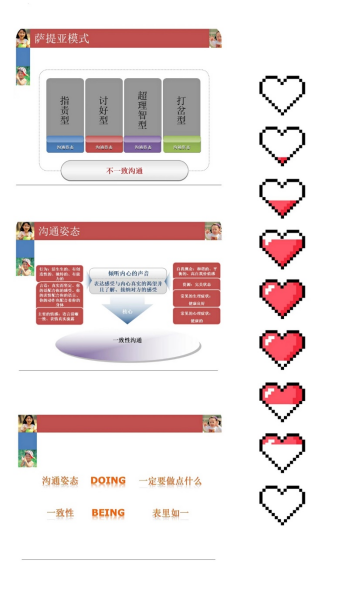

沟通是是家庭教育中绕不开的一个话题。良好的亲子沟通,可以增进亲子关系,帮助孩子面对和处理成长中遇到的问题。为了深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》,携手家长做好家校共育,北校区学生处、心理成长中心特别组织了本期“育贤”家长学堂。5月25日晚,在深圳市教科院开展的“深圳市心灵关爱社区行项目”支持下,学校邀请到宝安区教育科学研究院心理教研员、萨提亚家庭治疗师曾卉君老师为小学部家长们带来极具实操性的指导讲座——《沟通从心开始——萨提亚模式在家庭中的应用》。曾老师结合生活中的案例向家长展示了四种常见的不良沟通姿态 ,并讲述这些姿态对亲子和夫妻沟通的不良影响,进而引出一致性沟通的好处,及表达一致性沟通的具体办法。

课程精彩回顾:

沟通三要素

1、自我;

2、他人;

3、情境。

指责型沟通姿态

1、行为常表现为:指责、咆哮斥喝、愤怒的神情、恐吓、批判、独裁、吹毛求疵、控制;

2、认为千错万错都是对方的错;

3、沟通三要素中少了他人;

4、主要的情感:愤怒、挫折、不信任、不满、被压抑的受伤、害怕、失去控制、孤单。

讨好型沟通姿态

1、行为常表现为:道歉、恳求的神情、哀求及请求宽恕、乞怜、依赖、过分的好、过分雀跃;

2、认为千错万错都是我的错;

3、沟通三要素中少了自我;

4、主要的情感:受伤、悲伤、焦虑、不满、被压抑的愤怒。

超理智型沟通姿态

1、行为常表现为:僵硬而刻板的姿势、看起来冷冷的、严肃而高人一等的神情、操纵、喜欢提出建议、看起来不灵敏;

2、语言逻辑而客观的、老是引述规条及抽象的想法、复杂的术语:“人一定要讲逻辑”;

3、沟通三要素中少了情境;

4、主要的情感:仅显露少许情绪、内心极为敏感、孤单的、孤立感、空虚的、害怕失去控制、易显示脆弱的。

打岔型沟通姿态

1、行为常表现为:活动力过多或活动力不足、不安定的、操纵的、不恰当的、看起来不灵敏的、傻傻的;

2、改变话题以分散注意力、不能专注于一件事、避开有关个人的或情绪上的话题、讲笑话、言不及义;

3、沟通三要素中少了自我、他人、情境;

4、主要的情感:显露少许真正的情绪、内心极为敏感、孤单的、孤立的、焦虑悲伤的、空虚的、被误解的、失去控制。

其实无论是指责型、讨好型、超理智型沟通姿态,还是打岔型沟通姿态,都不是理想的沟通姿态。这四种沟通姿态都是心口不一的表现,是在进行不一致沟通,而一致性的沟通能将沟通三要素归为其一。当我们与孩子沟通时,首先需先将情感铺垫做好,即觉察自己的感受,表达自己的情绪,同时去考虑、接纳孩子的感受。当这种情感连接产生后,孩子才能听进去家长说的话,并注意到原来父母是和自己站在同一边、一起去面对和解决这件事的。所谓的三赢沟通模式就是我们的感受加上对方的感受,然后一起照顾这个情境。

一下子改变沟通姿态、掌握一致性沟通或许有些难。先从改变一句话开始,则相对好上手。曾老师现场邀请家长们先用“不得不”造三个句子,然后把刚才所造的三个句子中的“不得不”去掉,替换成“我选择”。短短三个字的改变,言语间传递的信息立马不同,说话者的心态也变得更积极起来。沟通中通过替换字词就能改变沟通效果的情形还有许多。例如,将诸如“应该”、“必须”、“不许”之类的僵化的词转化为 “可以”也有类似的效果。

家长学习心得

本次“育贤”家长学堂恰逢在5月25日举办,“5.25”谐音为“我爱我”。在讲座的最后,曾老师借着这个有些特殊的日子提醒并祝福家长:在做别人家的妻子、丈夫、孩子、爸爸、妈妈之前,我们首先是我们自己。当我们在顺境和逆境都能坦然地做自己、爱自己、善待自己的时候,我们才能和我们的孩子在一个平等的位置上实现一致性沟通。

曾老师的讲座贴合实际,有趣又有料。听了曾老师的讲座,不少家长联想到自己日常生活中的沟通姿态与模式,纷纷表示获益良多。有家长更是由沟通出发,联想到未来要让爱融入生活,让尊重、理解、欣赏、感激和友善来主导生活。

(文/图:刘婧雅)

深高(集团)北校区学生处、心理成长中心

2022年5月31日