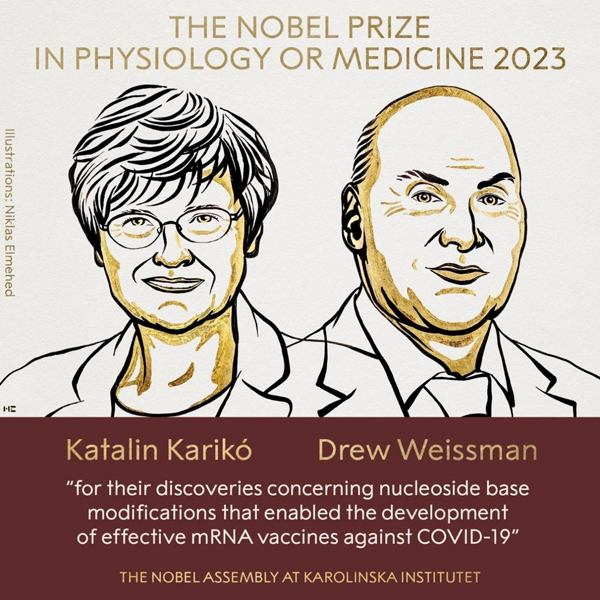

10月2日,欧洲中部时间11时45分(北京时间17时45分),诺贝尔奖委员会宣布,将2023年诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karikó和Drew Weissman,以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现,这些发现促使开发出有效的mRNA疫苗来对抗COVID-19。

Drew Weissman 和Katalin Karikó 20 多年前就在宾夕法尼亚大学合作研究 mRNA 作为一种潜在的治疗方法。2005年,他们发表了具有里程碑意义的研究,该研究揭示了如何改变 mRNA 以便在治疗上使用它,并开发了一种有效的策略,允许 mRNA 被输送到体内以到达正确的目标。Pieter Cullis 则因开发可电离阳离子脂质而闻名,对于 mRNA 疫苗的功能至关重要。在他们发现之前,为预防传染病而开发的 mRNA 疫苗并不能有效、安全地刺激动物模型中的保护性免疫系统反应。2005 年的研究和随后的发现促使了动物和人体试验的成功,辉瑞/BioNTech 和 Moderna 都获得了宾夕法尼亚大学技术的许可,该技术用于疫苗。辉瑞-BioNTech 疫苗正在全球 126 个国家部署,其中 71 个国家正在使用 Moderna 疫苗。

来自病毒的启示

对人类而言,病毒在很多层面上一直扮演着敌人的角色,但从敌人身上学习乃是人类十分擅长的事情,对病毒这个敌人也是如此。

当病毒侵入人体时,它可以挟持人类的细胞为它工作,生产它需要的遗传物质及外衣,继而产生更多的病毒。这一招很阴险,也很奏效,作为细胞的入侵者,它们可以利用人体细胞来快速积累自身实力,然后对免疫系统发起攻击。

搞清楚这一点之后,科学家们开始思考,如果病毒可以将我们的细胞变成它的蛋白质加工厂,那为什么人类不可以使用同样的策略来制造蛋白质呢?

事实证明,我们也可以。这个富有远见的设想被提出后,科学家们经过数十载的研究,最终在新冠疫情来临时成功将设想化为现实——Pfizer/BioNtech疫苗(辉瑞疫苗)以及其他的新型新冠疫苗正是模仿了病毒的这一特点:它们使用mRNA去指示我们的细胞产生可被免疫系统识别的蛋白质片段,从而使免疫系统学会识别入侵者并产生免疫力。

这项技术的快速发展得益于新冠疫情大流行:疫情迅速扩散,引发对疫苗的迫切需求,促使新型疫苗研发一再加速。人们见证了mRNA疫苗研发速度快、成本低的潜在优势。加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)的生物学教授Pieter Cullis是这样描述的:“新冠疫苗的迅速发展为我们揭示了人类研发新药的速度可以达到什么程度,mRNA疫苗从诞生到投入使用甚至只花费了三个月的时间。”[1]

新冠疫苗仅仅是一个开始,如果我们能采用这种方式去招募我们的身体——就像征兵——主动对疾病发起反击,那么,小到细菌感染,大到自身免疫疾病,甚至是难以攻克的遗传疾病和癌症,都逃不过这款武器的反击。Cullis形容“这是一场药物形式的革命,它的发展速度和检测速度都非常快”。虽然我们才刚刚站在起点上,类似于mRNA疫苗这样的突破才刚刚出现,但毫不夸张地说,mRNA技术必定会改变人类与疾病抗战的局面。

近代以来,医学一直在进步,但能称之为“突破”的进展则少之又少,mRNA疫苗可以算其中之一。为何科学家对mRNA技术及相关疗法展示出的潜力如此兴奋?这需要从疫苗的历史讲起。

从活病毒到说明书

早期的疫苗一般由“活”病毒组成,这些病毒通常带有令它们毒性减弱的突变,使它们的危险性低于野生病毒,同时又能够让人体产生免疫反应。活疫苗非常有效,曾一度让人类免于大规模的灾害,例如我们熟知的早期天花疫苗和狂犬疫苗。

但活疫苗也有缺点:首先,制造十分困难,因为病毒只能由活细胞产生;其次,减毒版的完整病毒也依然具有威胁性,可能会伤害那些免疫力较弱的人;最关键的是,用于制造活疫苗的病毒有变异的可能,这使得它们危险性倍增,就像脊髓灰质炎的减毒活疫苗口服后,病毒在接种者体内可能会发生回复突变,恢复神经毒性,在排出后反而会导致病毒扩散,造成严重后果。

因此,随着科学的进步,很多现代疫苗放弃了早期使用的“活病毒”,开始采用灭活病毒来生产疫苗。现在,不少亚单位疫苗甚至不需要使用完整的病毒(无论死活),只需采用可以被免疫系统识别的病毒片段,比如蛋白质或者多糖等,就能起到免疫的作用。但生产这样的疫苗依然十分困难,因为任何基于蛋白质的药物都受限于一点:它们必须在活细胞中生产。传统的疫苗开发被这一点缚住了手脚,从为初始测试准备剂量到后期大规模生产,每个阶段都需要解决产能问题。如果候选疫苗效果不佳,也很难调整它的生产路线。

不过,就在几十年前,生物学家们借鉴病毒的繁殖模式,悟到了一条潜在的捷径:与其向体内注射病毒或病毒的部分蛋白,不如向我们的身体提供制造病毒蛋白的基因配方,让身体自己制造这些抗原。我们的身体是天然的蛋白质加工工厂,但通常只会按照特定的模板生产人体所需的蛋白质,这些蛋白质配方一般永久存储在我们的细胞核DNA中。当细胞需要制造蛋白质时,会以mRNA的形式制造RNA副本。这些mRNA将指令传递给细胞的蛋白质制造工厂——核糖体,这个过程将会持续几小时或几天,直到mRNA分解,蛋白质生产停止。

mRNA技术的发展

1990年,生物学家利用小鼠实验证明,将编码蛋白质的DNA或mRNA添加到活细胞中,可以让小鼠大量生产这种蛋白质。这个发现令人雀跃,因为比起生产蛋白质,在实验室中生产 DNA 和 RNA要容易得多[2]。这个实验为我们证明了“捷径”的可行性:如果我们能准确解析引发免疫反应的蛋白质所对应的mRNA序列,那我们就能够以非常快的速度制造出原型疫苗。而且在制造这种疫苗的过程中不需要依赖任何生物过程,因此生产速度比之传统疫苗将大大提升。

但理论和实践之间永远都存在着距离。摸清了原理,又如何将这种“捷径”落到实处?科学家们遇到的第一个障碍就是人体对外源RNA的防御措施。由于很多病毒和寄生虫都会使用RNA来挟持细胞、以生产它们繁殖所需的营养物质,所以人体不可能毫无应对措施——在我们的血液、汗水和眼泪中存在着一种叫做“RNA 酶”的物质,这种酶可以迅速分解细胞外发现的任何 RNA。即使外源RNA突破了这道防线,成功侵入细胞,它们还是会触发一系列来自细胞的防御反应。不列颠哥伦比亚大学的生物工程专家Anna Blakney 这样形容:“在不断的进化中,人类的身体已经学会使用各种手段来检测和防御 RNA 病毒。”[1]

也许有人会问,疫苗不正是需要引发人体的免疫反应吗?确实,疫苗需要拉响免疫系统的警钟,令其对病毒采取措施。但如果人体对引入的 RNA的反应如此强烈,以至于它们还未来得及表达所需的蛋白质就被破坏了,那我们想要得到的抵御病毒的免疫反应也就无从说起了。因此,之前大多数生物学家都对 mRNA 疫苗技术持消极态度,更多研究人员将目光集中在基于DNA的疫苗研发上。但到目前为止,DNA 疫苗的各项试验都令人失望,并没有疫苗可以引发强烈的免疫反应。

mRNA技术后期的高歌猛进得益于两个关键突破,第一个出现在2005年,宾夕法尼亚大学的Katalin Karikó和Drew Weissman成功对mRNA进行化学修饰,使其可以躲避细胞内的免疫检测。由于被细胞防御机制破坏的mRNA数目大大减少,蛋白质产量增加了近1000倍[3]。

第二个是包装技术的突破。研究人员成功地将mRNA包装在脂质纳米颗粒中,以保护它们免受血液中的RNA酶的分解,并将它们递送入细胞内[4]。这种方法必须克服一个巨大的挑战:RNA带负电荷,因此只会与带正电荷的脂质结合,但带正电荷的脂质是有毒的,它们倾向于将细胞撕裂。科学家们巧妙地解决了这个难题:他们开发了一种初始带正电荷的脂质,可以成功封装 RNA,等这种脂质进入体内后,会失去正电荷,从而失去毒性。经过多年的逐步完善,直到 2010 年代,一款名为 patisiran 的药物使用这种关键技术,在人体试验中证明了这项技术是对人体是安全的,为 mRNA 疫苗的快速研发和使用铺平了道路[5]。

在这两个关键突破出现后,mRNA技术的前景开始变得清晰而喜人。2013年3月, H7N9禽流感在中国暴发,约有100人感染。病毒的基因序列发布到网上后,诺华制药的一个团队在短短八天内就从头研制出了一种mRNA候选疫苗。几周内,候选疫苗就在小鼠身上被证明可以产生良好的效果[6]。相比于传统疫苗一年或更长的研发时间,mRNA疫苗的研发速度创造了惊人的历史记录。但因为H7N9疫情很快结束,这项工作没有继续下去。此后,由于新技术的前景和利润存在很大的未知性,大型制药公司都放弃了继续跟进,将机会留给了 BioNTech 和 Moderna 等较小的公司。

在2020年全球新冠病毒大流行之前,许多mRNA 疗法就已经在试验中了。这些小型试验主要是通过诱导免疫系统靶向肿瘤中的突变蛋白来治疗癌症,但还没有一种疗法被批准用于人类。新冠疫情全球暴发后,mRNA技术恰逢其会,市场的迫切需求大大推动了它的研发速度。它也没有辜负人们的期待——2020年8 月,辉瑞和BioNTech 联合研制的疫苗BNT162b2成为第一个获得FDA全面批准的mRNA 疫苗。

mRNA技术的可行性在疫情中得到充分证明后,获得了众多投资者的青睐。Cullis说:“这像是一场淘金热……mRNA技术显然有广阔的应用前景,你可以表达任何你想要的蛋白质。”

低价才是王道

近些年来,随着技术的发展,制药格局发生了改变,一些基于蛋白质的大分子药物纷纷获批上市,它们比传统的小分子药物靶向性更强,治疗效果也更好。在这些大分子药物中,大部分是经过精确设计以对抗特定疾病的抗体。抗体正是一类特殊的蛋白质大分子,是人体免疫系统针对引起疾病的入侵者(例如抗原)而产生的一类具有保护作用的蛋白质。经过科学家们设计加工的抗体可用于多种目的:除了常常提到的治疗癌症之外,它们还可以帮助治疗自身免疫性疾病,一系列传染性疾病,甚至是难缠的偏头痛。

这些经过精心设计的药物一般都具有很好的疗效,但也有着显而易见的缺点:它们的生产困难且耗时,因此成本高得令人难以置信。对于一些需要长期定期注射抗体的患者来说,这将是一笔难以承受的巨款。例如,一种致命肾脏疾病aHUS (Atypical hemolytic uremic syndrome)可以用一种名为 eculizumab 的抗体药物进行治疗,但那是世界上最昂贵的药物之一,患者每年需花费约300,000英镑(约合243万元人民币)文[7]。

为什么会如此昂贵?如果我们了解在工厂中制造蛋白质有多困难,也许就能理解了。我们知道,蛋白质的功能不光取决于氨基酸的精确排列,也取决于它们折叠形成的三维结构,而这种折叠的每一步都只能发生在活细胞中。这意味着,不仅是在制造过程需要精确产生这种三维结构,在后续的纯化、储存、运输过程中都需要去保护这种结构不受破坏,并且所有这些步骤都必须针对每种不同的蛋白质进行定制。

相较之下,制造mRNA就简单很多,因为它们编码的最重要的信息——碱基序列——可以使用化学工艺制造,无需活细胞,而且不同的mRNA可以使用相同的生产过程进行制造。如果我们可以使用mRNA 技术将药物制造步骤转移到我们的身体中,即,让我们的身体来根据mRNA的指示主动生产所需的蛋白质(就像mRNA疫苗做的那样),那产生相同疗效所需的成本将会大大压缩。相较于蛋白质类药物,这是一个巨大的优势,新疗法也会更快、更容易出现。在理想的情况下,我们可以用mRNA药物治疗任何疾病。

不过,在实际操作上,mRNA药物和mRNA疫苗还是有区别的:前者让身体直接生产大量的抗体,后者是通过注入病毒的mRNA来诱导人体产生抗体。疫苗发挥作用只需要极少量的病毒蛋白,而且因为外来蛋白会引发炎症,所以病毒蛋白的生产必须限制在身体的一小部分,比如像疫苗注射一般会选择上臂肌肉。而如果想要人体生产大量抗体的话,需要将大量的mRNA注入血液中。它们几乎全部被肝细胞吸收,从而产生特定的蛋白质(抗体),并将其释放到血液中。从本质上讲,这个过程将肝脏变成了一个生物反应器,用于生产各种蛋白质药物[8]。

这一设想直到 2017 年才得到验证。宾夕法尼亚大学的微生物学教授Norbert Pardi 在小鼠身上证明,这种设想是可能成真的[9]。这也意味着此类 mRNA 疗法仍处于早期阶段。在众多积极研发mRNA疗法的公司中,Moderna 走得相当靠前,2019 年,该公司首次报告了可以在人体内直接编码抗体的mRNA阳性实验结果,该疗法针对基孔肯雅病毒(chikungunya virus)抗体直接进行编码[10]。

可以预见的是,mRNA技术不仅仅可以用于生产抗体,还可以生产各种其他蛋白质。2021年8月,Moderna 开始对一款新型mRNA进行实验,该 mRNA 可以同时编码两种信号蛋白,一种用于治疗自身免疫性疾病,另一种则通过替换有缺陷的酶来治疗遗传性疾病。如果这类试验成功,基于mRNA技术的治疗方法可能会出现爆炸式增长。这将为患者带来极大的福音——不仅药价会变得低廉(相比于蛋白质类药物),所需剂量也会少于直接注射蛋白质给药的剂量。另外,单剂量的 mRNA 可以持续生产蛋白质数天,我们还可以人工修饰 mRNA,使其发挥效果的时间更长。

与直接注射抗体相比,用 mRNA生产抗体会有轻微的延迟。一些科学家曾经对mRNA疗法可能存在的滞后抱有疑虑,但研究发现,这些微小的滞后可能无关紧要,即使面对中毒等需要紧急治疗的情况也是如此。例如,最近在实验鼠身上进行的一项研究就发现,面对致命剂量的肉毒杆菌毒素时,注射mRNA与直接注射抗体一样有效[11]。

未来可期

随着问题一个个解决,mRNA疗法也一步步走进现实,目前亟待解决的是靶向性问题——如果我们能够设法将药物递送到特定的器官或组织,比如大脑或者骨髓,那么mRNA 技术的用途将会更广。

虽然当下来看,现有的药物递送水平已经能用、够用了,比如Moderna 的 AZD8601 已经在开展人体试验,它可以在无法愈合的伤口处或因心脏病发作而受损的组织中刺激血管生长。但是,许多遗传疾病是由某些组织中缺乏功能性蛋白质引起的,除非直接注射到该组织,否则很难将mRNA递送到肝脏以外的其他部位。

对此,科学家们提出了几种解决方案,其中一种策略是将 mRNA 放入已知以特定细胞类型为目标的病毒空壳内,以病毒为载体,将mRNA传递到特定的组织中。但是,免疫系统具有记忆性,会攻击曾经出现过的病毒,所以这种方法用过一次,就没法再用了。2021年8月,有团队报告,他们成功地基于一种人类蛋白质制造出了可以作为载体的外壳,从而有望解决这个问题[12]。不过Blakney认为,“这不失为一种可行的策略,但还有很多需要完善和检验的地方。

用mRNA技术对抗癌症则是通过一种叫做“癌症疫苗”(cancer vaccine)的法疗来实现的。癌症疫苗的总体思路是让一个人的免疫系统可以精准区分肿瘤细胞和正常细胞,通过将肿瘤抗原以多种形式(如核酸、蛋白多肽等)导入患者体内,来刺激患者体内自身免疫系统的反应从而对肿瘤细胞进行清除。由于不同癌症患者的肿瘤细胞突变不同,所以癌症疫苗一般是个性化定制的,需要对个体的肿瘤细胞进行基因测序以识别靶标,这种靶标通常是肿瘤细胞中出现的突变蛋白。使用mRNA技术来定制癌症疫苗的一大优势在于: 一旦确定了这些靶标,就可以快速且相对便宜地生产癌症疫苗,疫苗价格还可能会下降。

不过,癌症疫苗的难点不在于技术,而在于弄清楚肿瘤细胞的特性。北卡罗来纳州杜克大学(Duke University in North Carolina)的 Smita Nair就认为:寻找肿瘤特异性靶点非常具有挑战性,让身体主动攻击肿瘤细胞也不是一件容易的事情,因为肿瘤细胞非常狡猾,它们表面的蛋白质与正常细胞的蛋白质很相似,很难被免疫系统检测到。针对癌症的疫苗研发比传染病要困难得多,这项工作值得期待,但十分具有挑战性。

据统计,目前全球共有六款针对癌症的 mRNA 疗法正在进行 II 期临床试验,其中四款是个性化疫苗。2021年,共有71项mRNA 疫苗试验获批开展,而 2018 年只有两项。虽然绝大多数实验仍然是针对传染病的,但人们对mRNA疗法还是抱有相当高的期待。

毫无疑问,mRNA 疫苗和相关疗法具有广阔的前景,但我们仍需要保持谨慎的态度。基孔肯雅病毒(chikungunya virus)抗体的实验仍然是迄今为止唯一一项在人体进行治疗性蛋白质产生的实验,其完整的结果尚未公布,因此我们还不能肯定这种方法是既安全又有效的,我们仍需要对其可能产生的毒性高度关注,并在后期进行毒性测试相关的实验。

目前其他相关的动物试验,特别是非人类灵长类动物实验的结果都是积极的,而且表现出了mRNA疗法惊人的潜力。虽然前路充满挑战,但如果我们能够克服剩下的一个个难关,比如前文说到的靶向性和储存问题(现有的 mRNA 疫苗必须保持冷冻状态),我们就可以运用这种从病毒身上学到的策略来治疗几乎所有疾病。

从某种意义上说,mRNA疫苗和疗法实际上并没有太多革命性的东西,因为最终发挥作用的都是蛋白质,只不过传统疗法是直接将这些蛋白质递送到人体内,而mRNA 疫苗则是利用人体这个天然的蛋白质制造工厂,输送指令以达成相同的结果。但如果就研发和生产以及测试的成本和速度来说,mRNA 技术具有彻底的变革性和绝对的优势。在这次新冠疫情中,mRNA疫苗首次推出后不到一年,就已经挽救了数十万人的生命。因此我们可以毫不夸张地将mRNA疫苗和之后将随之而来的各种疗法称之为医学革命。它的未来以及人类的未来依然充满希望。